Mostrando entradas con la etiqueta Yolanda Delgado Batista. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Yolanda Delgado Batista. Mostrar todas las entradas

domingo, 8 de enero de 2017

sábado, 7 de enero de 2017

CANTA UN BOLERO

|

| "Ella canta un bolero", 2014. Y. Delgado. |

Como los gorriones cuando abren el pico y no emiten sonidos. Verlos produce inquietud. Quizás abrir el pico sin decir pío, sea parecido a tomar aire por la boca para respirar mejor, vaya usted a saber la razón. En esta ciudad, menos oxígeno, a los pulmones llega cualquier cosa. Hay gorriones callejeros y palomas callejeras y humanos callejeros; perros callejeros ya no quedan, van con chip y abriguitos de invierno. Hombres callejeros hay muchos. Viven, mean, y comen en la calle. A veces abren el pico para gritar, aunque la mayoría arrastra silenciosa carritos de supermercado llenos de cartones, ropa y aparatos rotos. La basura es su patrimonio. Sufren la peste de la desgracia. La desgracia es contagiosa, hoy más que nunca es contagiosa. Cualquier día puedes ser tú el que esté hediendo a pobreza. Huele, la pobreza, y ese hedor da miedo. La mujer se pasea por la avenida con cuatro chuchos atados con una cuerda. Por las tardes, se sienta en los bancos que están junto al parque y a veces canta un bolero. Al parque no puede entrar, los vigilantes han conseguido domesticarla. El parque es para los niños y para perros limpios. Como se atreva a entrar, llamarán a la policía, se la llevarán al albergue y se acabó el problema. Ellos dicen la palabra albergue como si mentaran el infierno. La amenaza funciona, consigue lo que se propone, pega donde duele. Como no te comas el pescado, te quedas sin jugar. Como enfermes, perderás el trabajo. Como sigas por ahí, lo pagarás. Como entres al parque, llamaremos a la pasma y esta noche dormirás en la celda de los pobres. La vieja no grita a los vigilantes, les pide cigarrillos. No son malos chicos y ella no es una mala mujer. Hay respeto. A los guardianes les da pena. Los cigarrillos son poca cosa y ella lo agradece portándose bien. Un yo te doy poco, tú me das lo que te pida. Cuando abre el pico, a la mujer callejera, la voz se le queda trabada en la garganta. Hay veces que se la oye rabiar una canción: Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Hoy, suena a disco rayado; una y otra vez la cancioncita. Canta para su cuello, en secreto, con voz apagada. Solamente una vez amé en la vida y mordiendo el aire hace jirones la frase; a pedazos el desamor deshace entre los dientes.

lunes, 26 de diciembre de 2016

MICHÈLE CERRÓ LOS OJOS

|

| la actriz Michèle Morgan |

Michéle

Morgan (29 de febrero de 1920, 20 de diciembre de 2016), cuyo verdadero nombre

era Simone Rousell, había nacido con el mar dentro de los ojos. Espectadores,

críticos, directores y compañeros de interpretación cayeron rendidos a aquella

mirada de azul cristalino que les atravesaba como una flecha. La hija de un

empresario de perfumes conoció la fama en 1938 gracias a su interpretación en

"El muelle de las brumas", entonces tenía 17 años. "¡Ah!, esa

mirada", "Pupilas de la nación", "La Garbo francesa", y

otras frases parecidas volaron apresuradas de la pluma de los críticos a los

titulares de prensa.

Pocos cinéfilos de hoy recuerdan que Michèle Morgan fue la primera actriz en

recibir el premio de interpretación femenina en Cannes por su papel en "La

sinfonía pastoral" (1946), adaptación cinematográfica de la novela de

André Gide.

Con más de 70 películas en su

filmografía, una efímera incursión en Hollywood, y tras haber trabajado bajo las órdenes de uno

de sus maridos, el director Gérard Oury, y otros tantos maestros como René

Clair, Claude Lelouch o Claude Chabrol, los ojos de océano cambiaron el cine

por la paleta de colores. Michèle Morgan dedicaría sus últimos años a la

pintura. Al final de su carrera, recibiría el César de honor y el León de Oro

por toda su carrera.

En estos días, sus antiguos

compañeros recuerdan su generosidad, su gran modestia y su cariño incondicional

hacia el público que la adoraba. Sin embargo, de todas las páginas que le

dedicaron los periódicos el 21 de diciembre con motivo de su fallecimiento a los 97 años, me quedo con una frase atribuida a la actriz en su autobiografía "Avec ces

yeux-là" ("Allí con estos ojos") y que me llega como una

pena antigua, como un dolor del que la actriz se sintió siempre prisionera: "Todos

hablaban de la belleza de mi mirada, pocos mencionaron la calidad de mis

interpretaciones."

jueves, 15 de diciembre de 2016

EL PINTOR DE LAS "MANZANAS DE COCINA"

|

| Cesto con manzanas, 1893. |

Se cuenta que cuando le presentaron a Manet le dijo:

"Perdone que no le de la mano, Monsieur Manet, pero hace una semana que no

me la lavo." Y es que Cézanne, orgulloso de ser provinciano, detestaba

profundamente los valores de la sociedad burguesa de París que Édouard Manet

representaba en sí mismo. Eran tiempos de abundancia, de ópera, cafés, dandis y

cabareteras, donde la caridad era un hobby social, y el arte satisfacía la

vanidad de los mecenas. Pero también fue la época de una larga lista de

escritores y artistas: Lautréamont , Zola, Verlaine, Rimbaud, Gauguin, Van Gogh

o Fantin-

Latour, creadores solitarios, algunos suicidas, depresivos y misántropos, la mayoría.

Paul Cézanne procedía de una familia adinerada de origen

italiano. Su padre era banquero en la ciudad de Aix-en- Provence (a 30

kilómetros de Marsella) donde nació el pintor en 1839. Paul recibió una

esmerada educación humanista. Comenzó a estudiar Derecho, estudios que abandonó

para dedicarse a la pintura. En 1861, se traslada a París y en el Louvre pasará

horas estudiando a los artistas clásicos. En la Academia Suiza conoce a

Pisarro, quien le descubre la pintura al aire libre y los colores vivos, además

de introducirle en el Café Guerbois donde contacta con la vanguardia artística,

encabezada por "la pandilla de Manet": Guillaumin, Degas, Monet, Sisley,

Renoir y Pisarro, entre otros.

En 1874, Cézanne, participa en la primera exposición

colectiva de los impresionistas en el estudio del fotógrafo Nadar, y en 1987 expone

en otra colectiva del grupo. Sin embargo, las críticas que recibió su pintura

tildada de infantil, tosca y primitiva, provocan que el pintor se aleje para

siempre de los circuitos artísticos.

|

| Paul Cézanne |

En 1886 contrae matrimonio con su compañera Hortense y se

trasladan a vivir durante un tiempo a L'Estaque. Este hombre colérico,

depresivo, paranoico y egocéntrico, a quien no le sobraban los amigos, rompe

para siempre su relación con su amigo de la infancia, Émile Zola, cuando este

publica "La obra" (1889). Novela en la que uno de sus personajes, Claude

Lantier, es un pintor que lucha contra el mundo y contra sí mismo para crear

una obra genial, pero que en su locura acaba suicidándose.

En

1900, Cézanne se recluye definitivamente en Aix-en-Provence, su ciudad natal,

con el propósito de encontrar su propio camino. Este exilio artístico agudizará

su mal carácter a los ojos de sus colegas impresionistas y el público parisino.

En su taller, de manera obsesiva y metódica, se vuelca en el estudio de la

forma y el color, dos elementos básicos en su pintura. Sus experimentos le

llevan a descubrir que "el dibujo y el color no son diferentes. A medida

que se pinta se va dibujando." Y cuanto más exacto sea el color de lo que

se pinta, con más precisión aparecerá su forma.

Este principio marcará su estilo, y esa búsqueda será incesante y

agotadora en unos lienzos que no plasmarán grandes temas, ni buscarán la

originalidad. La emoción quedará relegada de su pintura, pues el sentimiento es

incompatible con la objetividad. El artista trabajará con ahínco, sin alegría, buscando la riqueza interior de

la naturaleza desde todos sus ángulos. En sus últimos años, un viejo y

desaliñado Cézanne, a quien los chicos seguían para tirarle piedras como a un

perro, se metía en su atelier para

regresar una y otra vez a sus bodegones, a las escenas de bañistas, y a los

paisajes de su Provenza natal, siempre con la misma sensación de fracaso por no

haber logrado lo que pretendía. En sus cuadros, el pintor descubrirá que la

realidad está definida por formas simples, contundentes, geométricas. La

naturaleza contiene esferas, pirámides o prismas.

A

raíz de su primera exposición individual

en 1895, organizada por Vollard, ya casi al final de su vida, su obra comenzó a

ser valorada. La gran exposición organizada en el Salón d'Automne, en 1907 (un

año después de su muerte), fue un revulsivo para las generaciones posteriores.

Los jóvenes fauvistas y cubistas, lo considerarían el precursor del arte abstracto

contemporáneo. "Cézanne era mi único maestro. Era el padre de todos

nosotros", reconoció Picasso.

|

| Bañista con los brazos abiertos, 1877-88 |

Dio la casualidad que el poeta Rainer Maria Rilke acudió

a aquella exposición póstuma. La obra del pintor le causó tal impresión, que

después la visitaría todos los días, y le relataría a su mujer, Clara Westhoff,

en diferentes cartas, aspectos sobre la vida y el arte del pintor. En sus Cartas sobre Cézanne escribe: "Cuanta

pobreza tienen en él todos sus objetos: las manzanas, son todas manzanas de

cocina y las botellas de vino parecen hechas para los bolsillos deformados,

agrandados de abrigos viejos."

miércoles, 14 de diciembre de 2016

EL REY DEL TABACO

|

"El Rey del Tabaco". Ilustración de Yenny Delgado Batista."Que de repente, mi padre, sin alterarse ni nada, empezó a mirar el habano muy despacio, con la seguridad de que lo que agarraban sus dedos de la mano derecha más que un cigarro fuera oro, y con la misma calma de antes contestó: ¿Sabes lo que pasa, italiano? (...)."

(El Rey del Tabaco. "Puro Cuento". Ed. Baile del Sol)

|

martes, 13 de diciembre de 2016

HABLAR DE MÁS

|

| "Hablar de más". Ilustración Yenny Delgado Batista. |

"Pero mi tío no venía solo, agarrado de su brazo sonreía una mulata menuda, con los labios pintados, tan encarnados como la rosa que mi tío llevaba en el saco."

(Hablar de más. "Puro cuento". Ed. Baile del Sol)

miércoles, 7 de diciembre de 2016

COMPAÑEROS DE GUERRA

|

| "Compañeros de guerra". Ilustración de Yenny Delgado Batista J. ―¿Infierno, dices? Madrid ya es el infierno, Ernest. |

(Fuente: No revelada. Extracto de la conversación que mantuvieron el 23 de abril de 1937 en el Hotel Palace de Madrid, los dos escritores norteamericanos, Ernest Hemingway y John Dos Passos. Amigos íntimos y simpatizantes de la causa republicana, ambos trabajaron como corresponsales durante la Guerra Civil Española. Su amistad se quebró definitivamente tras la desaparición del amigo y traductor de Dos Passos, José Robles Pazos.)

(Compañeros de guerra, Puro cuento, Ed. Baile del Sol, 2016)

martes, 6 de diciembre de 2016

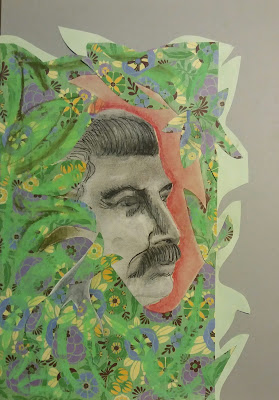

YO TARZÁN, TÚ STALIN

|

| "Yo Tarzán, Tú Stalin" Ilustración de Yenny Delgado Batista |

"Si no hubiera hecho carrera política, probablemente se hubiera dedicado al cine, pero la vida real le dio la oportunidad de interpretar el papel de asesino de masas, y no cabe duda de que Stalin bordó el personaje. (...)"

(Yo Tarzán, tú Stalin. "Puro Cuento". Ed. Baile del Sol, 2016)

lunes, 5 de diciembre de 2016

LA REVOLUCIÓN

|

"La revolución" Ilustración de Yenny Delgado Batista"Carajo, Novelitas, no me diga que las ratas le dan miedo. Yo que pensaba llevárselas a su madre para que le hiciera esta noche caldo -y mirándome, se detuvo en mis viejos pantalones-, pero ya veo que el agua se la echó encima como un niño ruin."

(La Revolución. "Puro Cuento". Editorial Baile del Sol, 2016)

|

domingo, 4 de diciembre de 2016

sábado, 3 de diciembre de 2016

RESIGNACIÓN DIVINA

|

| Ilustración de Yenny Delgado Batista |

"La luz de una mañana lluviosa apenas atraviesa el cielo. Los árboles del patio de recreo se mecen en una bruma melancólica que siente como propia. Es octubre. Qué puede esperarse de un mes esquinado y viejo como él.

Un solo pensamiento le mortifica desde hace ya un tiempo largo y, ni la oración ni el ayuno han podido disipar de su alma ese cansancio definitivo. (...)"

(Resignación Divina. "Puro Cuento". Ed. Baile del Sol, 2016)

viernes, 2 de diciembre de 2016

EL FORASTERO

|

| Ilustración de Yenny Delgado Batista |

"Entre la una y las dos de la madrugada, un reguero de sombras cercó la casa. Las antorchas borrachas de petróleo y fuego cruzaron raudas el cielo sembrado de estrellas. La casa de la cuesta se oía crujir con la furia de la hojarasca seca. Los perros con el miedo enroscado en el rabo ladraban aterrorizados hacia las llamas... (El forastero. Puro Cuento. Ed. Baile del Sol, 2016)

martes, 22 de noviembre de 2016

"PURO CUENTO" Ed. BAILE DEL SOL

|

| Yolanda Delgado Batista. |

El relato es

una sacudida eléctrica, un calambre que paraliza al lector durante un instante

muy breve. Los personajes y el escenario vienen dados. Pertenecen a historias

que de alguna manera viví, otras me las contaron o están sacadas de noticias

publicadas en los periódicos; y algunas, por qué no confesarlo, las escuché sin

permiso. Acontecimientos y voces, que por alguna razón inexplicable, se

instalaron en mi imaginación, invadieron mi tranquilidad y no cesaron de saltar

hasta que replegándome a sus caprichos, las traje a la superficie. Pero una vez

que sus personajes quedaron satisfechos, dijeron sin mirar atrás: "Adiós y

buena suerte".

|

| Cubierta. Ed. Baile del Sol. |

Los relatos

contenidos en este libro suceden en varios lugares. Unos bien definidos, otros

no pertenecen a ninguna geografía; algunos son muy breves, pero incluso estos,

aparentemente más humorísticos e inverosímiles piden una segunda lectura como

enseguida se percatará el lector. Entre bromas y veras, he pretendido acercarme

a la contradictoria belleza de amor y desamor que encierran las relaciones

humanas en todas sus variantes.

Más ambicioso por mi parte ha sido pretender

acercarme al espíritu volátil que late bajo cualquier forma de narrar, ese

pálpito que empuja a los hombres a contarse a sí mismos de qué va el juego de

vivir. "Seguiremos debiéndonos afligir con esa palabra

"literatura", lo que es y lo que pensamos que sea (...) Pero

alegrémonos de que acabe por escapársenos, por nosotros, porque siga viva y

nuestra vida se una con la suya en horas en las que intercambiamos el aliento

con ella", dijo Ingeborg Bachmann. Hasta ahora no he encontrado una

explicación mejor que resuma con tanta intensidad lo que todo escritor anhela

cuando esculpe con palabras universos inventados. Serás tú, lector, el único

que valore si he conseguido mis propósitos.

sábado, 5 de noviembre de 2016

CUANDO HITLER ROBÓ LAS PALABRAS

Todos los totalitarismos roban las palabras. Las prohíben, las

destrozan, las violan con la prepotencia que otorga la maldad. Todos los

totalitarismos inventan un lenguaje propio, uniforman el pensamiento, infectan de odio el habla de los ciudadanos. Como Lenin, Stalin o Mussolini, también

Hitler nacionalizó la "no libertad de expresión".

A cada alemán le

colocó una mordaza, le despojó de su esencia como individuo y se le obligó a levantar

el brazo en honor al "Redentor de Alemania". Se escribieron eslóganes

y se escogieron los símbolos de esta nueva religión: "banderas de sangre",

la cruz virada con las puntas rotas en el brazo de los auténticos alemanes; la

estrella amarilla en el pecho de los judíos.

Los altavoces

gritaban en todas las calles, en todas las esquinas se oía la voz del Führer y de

Goebbels, su ministro de propaganda. Discursos sentimentaloides que hablaban de

la salvación de la patria, de la heroicidad de quienes luchaban por Alemania y

daban su vida por Hitler. Los discursos estaban repletos de palabras

peligrosas: nacionalsocialismo, sistema, Estado, surgimiento, raza aria, judíos…

Jóvenes y ancianos asimilaron de forma natural "todo el rosario nazi".

La tendencia era ensordecer al individuo con el colectivismo. «Pueblo» se emplea tantas veces al hablar y

escribir como la sal en la comida; a todo se le agrega una pizca de

pueblo, escribió Victor Klemperer ( Landsberg 1881-Dresde 1060) en su

obra "LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo" (Ed. Minúscula.

Traducción de Adan Kovacsics).

Para entonces

(agosto de 1933), al catedrático de francés lo habían expulsado de la

Universidad de Dresde por judío, consecuencia de la depuración del

funcionariado. Se le prohibió la entrada a las bibliotecas y la posesión de

libros escritos por autores no judíos.

Victor Klemperer estaba casado con una mujer «aria», la pianista Eva Schlemmer. Entre

1933 y 1945, el matrimonio resistió con dolor y estoicismo la exclusión, los

insultos, la marcha y la desaparición de sus amigos, la enfermedad, la

persecución, la pobreza y la guerra. Ya no soy alemán y ario sino judío,

y tengo que agradecerles que me dejen con vida, confiesa en una página de

sus diarios.

El "judío Klemperer"

(esa era la forma de presentarse ante la Gestapo) continuó escribiendo al

tiempo que trabajaba de peón en una fábrica de plantas medicinales, y lo hizo

mientras huía para salvar la vida. Sus

obras y sus artículos eran rechazados una y otra vez en el país que no quiso

abandonar. La escritura se convirtió en su salvavidas, a pesar del peligro al

que se exponía él, su esposa y la cirujana Annemarie Köhler, quien custodió los textos del escritor y los puso a salvo de la

Gestapo y de la guerra. Escribir le ayudó a situarse por encima de las

circunstancias y observar la realidad con sus herramientas de filólogo.

En la Lingua

Tertii Imperii (LTI) analiza con claridad meridiana cómo las mentiras y la demagogia

de la biblia hitleriana del Tercer Reich, Mi

lucha, y sus apóstoles contaminaron los carteles en los comercios, las

conversaciones cotidianas de la gente, inclusive entre los que eran judíos. Influyó

a la hora de elegir el nombre de los recién nacidos o en el lenguaje grandilocuente

de las necrológicas. La sombra del fanatismo (palabra en aquella época sinónimo

de «apasionamiento») fue alargada. Encontró eco en la

literatura, en los textos apolíticos y por supuesto, en los medios de

comunicación que con tanta eficacia difundieron el mensaje de odio contra la

raza judía, "moral e intelectualmente inferior". La LTI "se apoderó de todos los ámbitos, públicos y privados". Creo que en el futuro,

cuando se pronuncie la palabra «campo de concentración», se pensará en la

Alemania de Hitler, única y exclusivamente en la Alemania de Hitler…

Sus textos lograron ver la luz, continúan

traduciéndose en todo el mundo. A pesar de lo que pensaba el autor, tanto

esfuerzo, tanto dolor personal, sí mereció la pena. Gracias al testimonio de Victor

Klemperer y a muchos como él, las mujeres y los hombres de hoy sabemos que héroes son quienes "realizan actos positivos para la humanidad", y

nadie tiene derecho a robarnos las palabras. Jamás.

viernes, 28 de octubre de 2016

NOVIEMBRE ES "PURO CUENTO"

|

| Cubierta. Ed. Baile del Sol, 2016 |

"En general, todos se alternan y se suceden con armonía contradiciéndose o completándose, agitándose o confrontándose sutilmente en orden a conseguir una atmósfera común que transporta al lector poco a poco a otra realidad que nada tiene que ver con las de los cuentos por más que crea que sigue prendido de ellas."(Julio Llamazares en el prólogo de "Puro Cuento")

jueves, 5 de mayo de 2016

TAXISTA DE NOCHE, ESCRITOR DE DÍA

|

| Gaito Gazdánov |

"Comenzaba

a pensar que aquella pacífica ausencia de pensamiento, podría explicarse,

obviamente, a causa de varias generaciones cuyas vidas enteras equivalían a un

deseo casi consciente de deliberado empobrecimiento intelectual, encaminado

hacia el "sentido común", así como el rechazo de la duda o el miedo

por las ideas novedosas; y este miedo era tan poderoso en un tendero de mediana

edad como en un joven profesor universitario."

Caminos Nocturnos

En 1919 estalló la Guerra Civil y Gaito

Gazdánov, con 16 años, se unió al

Ejército Blanco del general Wrangler, finalmente derrotado por los bolcheviques.

Junto a más de 150.000 refugiados, huyó de Rusia en 1920 atravesando el Mar

Caspio hasta Constantinopla (hoy Estambul) donde fue realojado en el campo de

desplazados de Gallipoli.

Georgi

Ivánovich Gazdánov nació en 1903 en San Petersburgo en el seno de una familia de

clase media originaria de Osetia. Su padre era inspector forestal, profesión

que le llevó a trasladarse continuamente junto a su familia por distintos

lugares del imperio ruso. Fue un niño precoz, devorador de literatura seria e

interesado por la filosofía. En Constantinopla y poco después en Bulgaria,

continuaría con sus estudios.

En 1923 llegó a París sobreviviendo con trabajos tan diversos como descargando barcazas en Saint-Denis, limpiando locomotoras, como operario en los talleres Citroën y durante tres meses, en

las oficinas de la editorial Hachette. Vivió un tiempo en la calle hasta que

encontró un empleo como taxista nocturno, profesión que ejerció desde 1928

hasta 1953, cuando entró a trabajar en Radio Liberty, una emisora anticomunista

financiada por la CÍA.

Su profesión de taxista le permitió

asistir a la Sorbona, comenzar a escribir y convertirse en uno de los

escritores jóvenes más interesantes de la emigración rusa. Por desgracia, en

España no se le ha prestado todavía la atención que merece. Para ser justos, no

debemos quejarnos, el lector puede adentrarse en su literatura a través de tres

de sus obras más importantes: Una noche

con Claire (Ed. Nevsky Prospects, 2011), Caminos Nocturnos (Sajalín, 2010) y El espectro de Aleksandr Wolf (Acantilado,2015). Esperemos que el

tiempo nos traiga más libros.

Gaito Gazdánov (utilizó siempre su

nombre osetio) saltó a la arena literaria a finales de 1920, primero como autor

de relatos cortos en un periódico ruso de Praga, Volya Rusii. Su primera novela, Una

noche con Claire (1929), publicada por una editorial rusa en París, fue muy

bien recibida por la comunidad rusa en el exilio, brindándole además la

oportunidad de continuar publicando sus relatos en "Letras Contemporáneas",

una de las revistas más prestigiosas de la diáspora. La crítica le comparó con

Proust (autor, que según él mismo confesó, no había leído) y con su coetáneo Nabokov,

otra de las promesas de la nueva literatura rusa, aunque uno y otro poco o nada

tienen en común. Además, mientras el autor de Lolita dejó de escribir en ruso, Gazdánov nunca abandonó su lengua

materna.

Una

noche con Claire es

una obra autobiográfica intrincada en la tradicional corriente memorística rusa

iniciada en el s.XVII y continuada dos siglos después por Lermontov (Un héroe de nuestro tiempo), Tolstoy (Infancia, adolescencia y juventud),

Dostoievsky (Apuntes del subsuelo),

Gorky (Autobiografía), Nabokov (Habla, memoria), Viktor Shklovsky (Literary Reminiscences) y otros muchos autores

que hicieron de sus memorias materia de ficción.

A través del protagonista de su

novela, Gazdanov hace un viaje retrospectivo a los años de su niñez y juventud:

las figuras del padre y de la madre; el dolor por la muerte de sus seres

queridos; el descubrimiento de la naturaleza y del amor. Una vida que se verá interrumpida

por el trauma de una guerra en la que se alistó como voluntario cuando todavía

era un adolescente, cuando su padre muerto no podía darle consejos.

"Quería descubrir qué era la guerra, se trataba de ese consabido interés

por lo nuevo y desconocido. Ingresé en el Ejército Blanco porque me encontraba

en su territorio, porque era lo correcto." Después vendría el obligado

abandono de una patria a la que amaba para nunca regresar. París sería su

destino, la ciudad donde vive la única mujer a la que amó. "Las orillas

ardientes y el agua que me separaban de Rusia con el balbuceante y cada vez más

real sueño con Claire."

Antes de la II Guerra Mundial, el

escritor publicó dos títulos más: La

historia de un viaje (1938), y Caminos

Nocturnos (1939-1941). Novela esta muy interesante en la que el protagonista, taxista de

noche en la ciudad de París, hace un retrato, entre el desdén y la compasión, de

la fauna que se mueve en el París noctámbulo, un "gigantesco espectáculo

teatral" donde hasta el aire se encuentra "impregnado de una pobreza

arcaica e ineludible". Vagabundos, ladrones,

proxenetas, prostitutas, camareros, taxistas y exiliados que como el propio

Gazdánov, viven una vida esquizofrénica, muy distinta a la que abandonaron en

Rusia, para quienes el alcohol se ha convertido en el único asidero.

Durante la II Guerra Mundial, se unió a la resistencia francesa. Sus nuevas

obras adoptan el género de thriller psicológico: El Espectro de Aleksandr Wolf y El

Regreso de Buda, que cuando fueron traducidas al francés, la crítica halló

ciertas analogías con la literatura de Camus por su trasfondo reflexivo sobre

el destino personal, la responsabilidad de nuestras acciones, el amor o las

consecuencias del azar que en unos casos conduce a la redención y en otro, a la

destrucción.

En El Espectro de Aleksandr Wolf, un periodista ruso, exiliado en

París, lee por casualidad en un libro de relatos, un cuento que narra con una

inquietante precisión el acontecimiento más amargo que experimentó durante la

guerra: el momento en el que asesinó a un soldado enemigo. A partir de ese

momento, el protagonista emprende la búsqueda de A. Wolf, el supuesto autor del

libro.

Sus años como taxista concluyeron

cuando entró en Radio Liberty, en 1953, primero como escritor-editor en Paris;

después ocuparía distintos cargos que le llevarían durante una época a Múnich,

ciudad en la que falleció de un cáncer de pulmón en 1971.

El Montaparnasse ruso

A partir de 1925, París se convirtió

en uno de los centros neurálgicos de los diáspora rusa huida de la Revolución

bolchevique. La Rusia Parisina era en número ―unos 45.000―, una comunidad mayor incluso que la

de los americanos expatriados. Pero muy al contrario que éstos, la mayoría de

los rusos llegaron a la "Gay Paree" como refugiados, buscando un

empleo con el que sobrevivir, y no al encuentro de la inspiración artística, ni

de las fiestas y juergas alcohólicas, los cafés, cabarets, la vanguardia, el "Jazz

Age" de Gertrude Stein, Hemingway, Fitzgerald, Henry Miller o Anaïs Nin.

La "Generación perdida" americana no estaba tan huérfana en

comparación con los artistas rusos exiliados. Estos carecían de apoyos por

parte del gobierno bolchevique, fueron silenciados y considerados traidores

hasta la época Gorbachev, cuando por fin fueron restaurados.

|

| Ernest Hemingway con amigos en París. 1925 |

En el periodo de entreguerras, la

diáspora intelectual rusa se vio obligada a crear su propio microcosmos

cultural. Algunos ya habían alcanzado cierta notoriedad en la Rusia prerrevolucionaria

como Zinaida Gippius, Alexei Rezimov o Ivan Bunin (Premio Nobel 1933). A la

sombra de estas personalidades surgió un grupo de escritores, conocidos como el

"Montparnasse ruso" o "The Unnoticed Generation", como a ellos

les gustaba denominarse.. El centro de este grupo poco cohesionado estaba

integrado por Gaito Gazdanov, Boris Poplavsky, Yuri Felzen, Vasily Yanousky,

Vladimir Varshavsky, Ekaterina Bakunina, Sergei Sharsun, Anatoly Schteiger y

Nikolai Otsup.

La mayoría habían abandonado Rusia siendo muy jóvenes, maduraron en Paris, entraron en la escena literaria a finales de

las década de 1920 y mantuvieron una cierta identidad hasta la Ocupación, en

1940. A todos les unía el trauma de la guerra, el exilio y la falta de integración

en una ciudad que les resultó siempre extraña, representativa de la

desintegración de las esperanzas y los valores europeos durante el periodo de

entreguerras y de la alienación del hombre en las grandes metrópolis.

Los jóvenes asumieron el papel de

herederos de la tradición rusa. La frase de Bunin "Nosotros no estamos en

el exilio, estamos en una misión", articuló el sentir común. La mayoría de

los autores continuaron escribiendo en ruso. Los rusos de Montparnasse

navegaron entre la literatura de los maestros rusos y los discursos del Modernismo

occidental.

martes, 5 de abril de 2016

HELEN Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

|

| La británica Helen Sharman entre los dos astronautas rusos. |

Podría ser un maravilloso relato de Roald Dahl, pero ocurrió en la vida real donde casi siempre se escriben historias tan increíbles como ésta: Helen Sharman trabajaba como química en la fábrica de chocolates Mars (Marte, en inglés). Una mañana, de camino al trabajo, escuchó en la radio de su coche un anuncio: “Se busca astronauta. No se requiere experiencia”. Será porque ella entonces trabajaba en una empresa que tenía nombre de planeta, será porque aquella mujer era de esas personas que confían en que cualquier sueño puede cumplirse si uno se lo propone, que Helen contestó al anuncio sin pensárselo dos veces. Al final, resultó la única seleccionada entre los 13.000 británicos que aspiraban viajar como turistas en el viaje espacial organizado por la Rusia de Gorbachov.

Hace 25 años, El 18 de mayo de 1991, una joven de 27 años, se despedía de sus padres y hermanos desde la ventanilla de la nave Soyuz rumbo a la estación Mir. Se iniciaba una aventura que nadie sabía cómo terminaría. Imagino que Sharman arrojó por la borda todas sus dudas cuando la nave traspasó las nubes, al contemplar un espectáculo que pocos humanos han podido disfrutar con sus propios ojos. En su equipaje llevaba una foto de la reina de Inglaterra, (algo que viniendo de un súbdito británico no me sorprende), un mechero que pertenecía a su padre, y quizás alguna barrita de chocolate Mars. Además, los rusos, siempre tan organizados, le entregaron un “pasaporte espacial” por si la nave se veía obligada a aterrizar fuera de territorio ruso. Los astronautas, Anatoli Artsebarski y Serguéi Krikaliov, compartieron con Helen seis días de sus vidas en el espacio. Cuando la nave regresó a Tierra, la primera turista espacial abrió la compuerta de la cápsula, y saliendo al exterior no pudo contener la emoción: “El aire es fresco y el aroma de las flores resulta maravilloso”.

No se entiende el valor de las cosas hasta que uno las pierde del todo. Quizás con aquella hazaña, Helen Sharman se reconciliaba con la vida, sintiéndose contenta de regresar a un planeta tan bello.

En el libro de la humanidad, existen nombres de mujeres que en algún momento dijeron sí. Sí al progreso, sí a que la vida continúe, aunque de una forma más justa y pacífica. Mujeres de todo el mundo escriben todos los días páginas de Historia, y si puede ser, con un trozo de chocolate en la mano, mejor que mejor.

jueves, 25 de junio de 2015

lunes, 22 de junio de 2015

CHILDHOOD IN RUSSIAN LITERATURE: FROM TOLSTOY TO THE "QUEEN OF HORROR"

It is said that when Tolstoy sent, anonymously, his

first novel Childhood (1852) ― written

during the Caucasus War and under the influence of Rousseau, Dickens and Sterne

― to The Contemporary magazine, his

editor changed the title to History of

My Childhood and that this change greatly angered the Russian writer.

Later, Tolstoy recognized that his book indeed recounted his own experiences

and those lived by his relatives.

However

surprising, Tolstoy was in fact the first major Russian author to combine

autobiography with fiction in his depiction of his early years.

A long

list of writers of all styles, including Gorky, Belyi, Kataev, Bunin, Marina

Tsvetaeva and Nabokov, to name just a few, subsequently recalled and wrote about

their childhoods following Tolstoy's literary technique and his mythology of

childhood in their autobiographies.

The child

depicted by Tolstoy has much in common with the child described by Rousseau. Life

in the city leaves only negative images in the boy's consciousness. It is the

countryside that remains in his soul and thus his memories and memoirs. His

relation with nature plays an essential role in the idea that childhood innocence

is a paradise lost. "Happy,

happy unforgettable time of childhood! How can one not love, not cherish its

memories?" wrote Tolstoy.

Aleksey Peshok, the character of Maxim Gorky’s

‘My Childhood’ (1913-1914), the first part of an autobiographical trilogy,

doesn't live in a Tolstoyan paradise. His infancy is deeply troubled by a virulent

argument between the boy's uncles over their patrimony, the harsh beatings

meted out by his grandfather and the complex and difficult life of his own

mother, all elements in a brutalizing environment that might have destroyed the

boy's spirit had it not been for the influence of his grandmother, a

compassionate woman who cared for the unfortunate and had a great fondness for

folk-tales and literature generally.

During Stalin’s

reign, literature about childhood was used as a means to propagate socialism

and its ideals. One of the most accomplished prose writers of this era was Valentin

Kataev. In his writing, the narrative became epic and the transformation of the

fairy tale hero from immature child to adult is part of the process of

socialization and integration into the collective. Kataev’s ‘Son of the Regiment’ (1945), the

story of an orphan boy adopted by an artillery regiment during the war, was an

immense success, almost immediately made into a film.

Before

and later, other authors, like Bunin in The Life of Arseniev (1930) and

Nabokov in Speak Memory (1966), wrote about their childhood from exile. For

both, infancy belonged to a pre-Bolshevik chapter where they lived as

privileged children, a golden time stolen by the Russian Revolution of 1917. In

his autobiography, Nabokov recounts that he learned English before Russian. The

Nabokovs were an aristocratic Russian family with European tastes, keen on English

goods like Pears soap, Golden Syrup, bath salts and puzzles, products they

would buy at the famous English Shop on Nevsky Avenue in St. Petersburg where

they lived.

In our own times, Russian literature

about childhood has largely taken a new somber tone. In his hugely successful, autobiographical

‘Bury Me Behind the Baseboard’ (first published in a magazine in 1996, then in

book form in 2003, then filmed in 2009), Pavel Sanaev recounts the agonizing

years of terror of a boy wrested away from his mother and brought up by a

fierce tyrannical grandmother.

The

myth of childhood in Russian culture in the 21st century indeed has little

if anything to do with paradise or with politics, if we think, in addition, of the

terrifying images of fictional childhood portrayed by bestseller Anna

Starobinets in An Awkward Age (published

in 2005). For her – often dubbed the

‘Queen of Horror’ - Russian children, like many children in the world, live in

the hostile environment of big cities, in conflict with their parents, often

separated, and struggling for fictitious lands in which they can escape

reality. A far cry from Tolstoy indeed!

This article was published in RBTH http://rbth.com/arts/2015/06/01/from_tolstoy_to_the_queen_of_horror_childhood_in_russian_literature_46529.html